Le temps semble s’être figé sur le parvis de la gare de Strzelce Opolskie. Les ronces et les herbes se sont frayées un chemin à l’intérieur des fissures galopantes sur les marches menant au hall décrépit. Les portes scellées de vieilles planches aux clous rouillés, témoins fugitifs d’une activité qui n’est plus. Une présence furtive derrière le comptoir, dont l’amabilité n’a d’égale que la poussière qui virevolte dans l’atmosphère lourde de son étroit bureau, nous regarde d’un œil torve. Les années passées à accrocher à ses lèvres une cigarette au rythme d’une respiration ont réussie à sublimer ses gencives en un amas de cavités et de chicots qui n’a rien à envié aux cratères insondables de la lune.

Le temps semble s’être figé sur le parvis de la gare de Strzelce Opolskie. Les ronces et les herbes se sont frayées un chemin à l’intérieur des fissures galopantes sur les marches menant au hall décrépit. Les portes scellées de vieilles planches aux clous rouillés, témoins fugitifs d’une activité qui n’est plus. Une présence furtive derrière le comptoir, dont l’amabilité n’a d’égale que la poussière qui virevolte dans l’atmosphère lourde de son étroit bureau, nous regarde d’un œil torve. Les années passées à accrocher à ses lèvres une cigarette au rythme d’une respiration ont réussie à sublimer ses gencives en un amas de cavités et de chicots qui n’a rien à envié aux cratères insondables de la lune.

Nous nous approchons.

La forme engoncée dans son siège tournoie lentement et nous fait face. Une vitre plastifiée nous protège de l’assaut immédiat de postillons qui viennent s’écraser sur le plastique salvateur comme les mouches sur un casque de moto. Je reste hypnotisé par cette bave qui s’amoncèle. Entre temps, ma douce et tendre tente d’extirper l’info utile à la bureaucrate qui se démène pour tenter de nous la fournir dans un chuintement inaudible. Le patois local se mêle à l’absence de dents et donne un naissance à un nouveau dialecte slave. Les linguistes auraient ici matière à faire.

5 minutes d’échanges difficiles passent. Enfin nous apprenons que le train passera bien par cette gare. La bureaucrate nous affuble du conseil, fort rassurant, d’éviter le passage souterrain pour accéder au bon quai. En effet, un passager s’étant fait agresser par un poivrot récemment… Nous traversons les rails avec nos lourdes valises et le regard inquiet. Je m’appuie sur la structure métallique rougeoyante de rouille qui un jour, dans un passé politique aussi sanglant que la couleur de la structure d’aujourd’hui, a du supporté un toit permettant de protéger les voyageurs des caprices de la météo. Confort de luxe.

Il y a une quinzaine année de cela, ce lieu était encore grouillant de vie. Les marchands s’amoncelaient dans le hall, les petits vendeurs à la sauvette de donnaient de répit à personne. Maintenant, la rationalisation des coûts a fait le reste. La course au rendement délaissera bientôt ce lieu au taux de rentabilité décidément trop bas, si ce n’est inexistant. Un cadavre de plus sur le tableau bien triste de la carte ferroviaire polonaise. Après tout, les routes trouées ont aussi un certains charme.

Pour l’observateur distrait, le lieu semblerait totalement abandonné. Pourtant, les ronflements du poivrot avachit quelque part, présence fantomatique hantant probablement le seul banc encore en état, sonnent comme un rappel pour ce lieu qui n’appartient pas encore totalement au passé.

Et nous, dans nos costumes de mariage encore frais des rires et des chants dont l’écho s’étouffe dans la poussière stagnante, nous fixons un lapin assis tranquillement au milieu des rails. Il sait d’instinct qu’aucun TGV ne viendra perturber sa vie bien rangée. Les rapides polonais n’ont de rapide que le nom. Alors il reste là à nous scruter. Une ou deux minutes passent, je ne compte pas. Nous serions peut-être encore là-bas, si un gargouillement de la masse humaine alcoolisé ne nous aurait pas ramené à la réalité, brisant cet instant de communion lapinesque.

Le voila repartit dans son trou. Le temps passe. Lentement.

Trop lentement.

Nul banc, nul distributeur, nul ombre ne vient nous apporter un quelconque réconfort au milieu du béton brûlant et du fer rouillé. Notre carcasse liquéfiée espéra un bref instant que le salut viendrait de la voix crépitante du haut parleur. L’espoir fut bref. Sur le quai de la gare oubliée, point de salut. La voix traitre, à peine audible, comme la tradition le veut, ne fit qu’annoncer un retard d’une demi heure. Trente minutes de tortures supplémentaires dans une chemise à col en V dont la blancheur la transforme en hammam de coton.

A défaut d’être saoul comme un polonais, je sue comme un porc.

Au moins les poivrots on de l’ombre, nous non.

Je du me résoudre à ne pas regarder ma montre, maudissant le rapport de temps irréel qui transforment trente minutes de calvaire en une heure de souffrance. Appuyé sur une barre crasseuse, je ne sais comment, je m’assoupis sous le poids de la fatigue. Un crissement infernal me réveilla. Le monstre était là, sortit tout droit d’une film de grand mère ou d’un cauchemar fumant, il m’attendait.

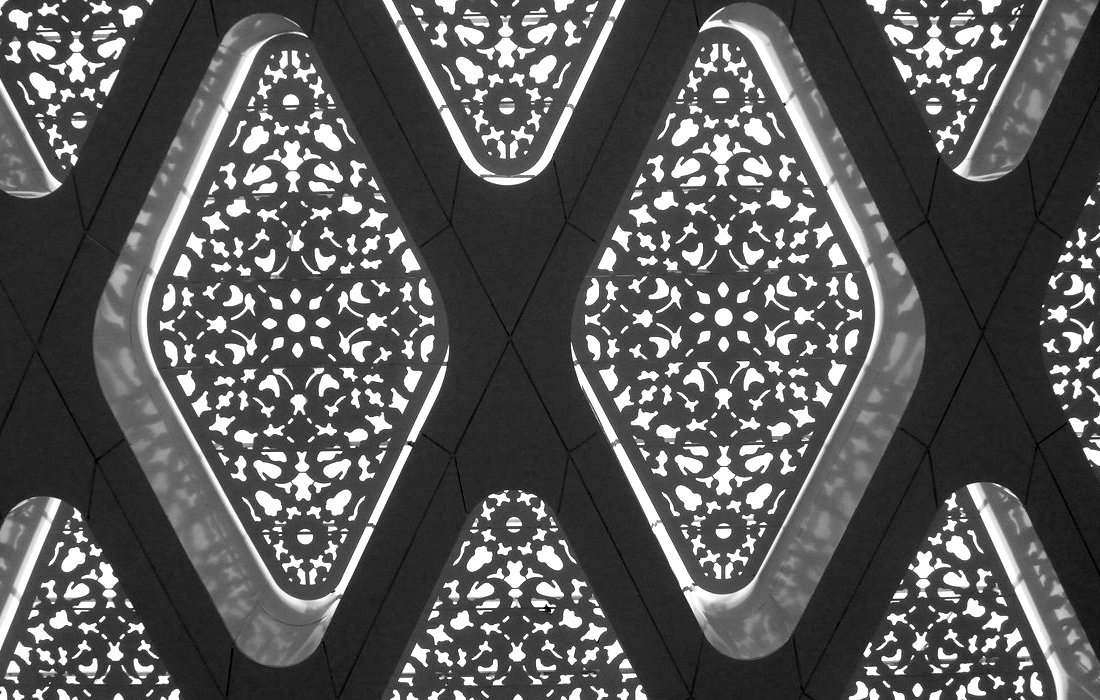

Magnifique cette photo et totalement intemporelle. Elle fait tout de même plus désaffectée qu’en service. Mais je suis sûre que l’on trouve même en France des petites gars qui pourraient y ressembler. Peut être pas autant mais…

Quand même..avec la photo, on dirait un endroit parfait pour jouer à cache cache..imagine la nuit..brr.

Très joli texte qui nous transporte. J’aime beaucoup la photo également, qui nous met dans l’ambiance.

J’adore !!! Tu as un vrai talent d’écrivain, tu peux me croire ! J’ai été captivée par ton récit, et j’ai à un moment vraiment cru que tu allais rencontrer un vampire-mort-vivant ou alors une sorcière-zombie-slave ? Bref, un truc horrible lOl !

“Talent d’écrivain” comment me faire rêver 5s avant que la réalité me rattrape 😉 Merci !

Il y a la suite du récit si tu aimes. Un peu plus sombre mais sans morts vivants

C’est gentil Piotr pour le mot, mais tu exagères:-)

Et puis, c’est une question de pratique surtout!

D’ailleurs, ta photo, je la trouve pas mal, j’aime bien ce ciel!

C’est gentil pour le mot… hum, quel le mot ?^^

C’est le we, ma mémoire défaille !

Moi qui adore ce genre de récit, je me suis régalé… Ca ferait un bon court-métrage! Avec l’irruption de la poésie dans la dévastation grâce à ce petit lapin. 😉

Merci Melissa, pour le court-métrage, il faudra encore un peu, je n’ai pas réussi à contacter le manager du lapin. 😉

De rien 🙂 sympa la petite story sinon

Il y en a une autre de prévu ! Pour une prochaine fois….

J’aime bien la photo aussi!

Et le texte me rappelle effectivement quelques endroits que j’ai traversé furtivement en Pologne.

furtivement ? Tu te cachais ? 😛

Cela ne m’étonnerait pas de toi ^^

Sympa le texte, assez littéraire, et une petite critique de la course au rendement à tout prix. Par contre il me semble qu’on dit “saoul” et non “soul” non?

En effet Martin, merci pour ton oeil de lynx 😀

“A défaut d’être soul comme un polonais, je sue comme un porc.” Très bon ! Elle m’a bien fait marré cette phrase.

Sinon j’ai beaucoup aimé l’article, on se croyait perdu dans ce désert polonais avec toi.

Merci Pierre, content qu’il t’ai plu 😉

Je sais être très poétique comme tu le vois !

Le nouveau Rimbaud ère sur la toile 😉

Le nouveau Rimbaud “erre” sur la toile. Et moi j’écris comme un cochon à défaut de suer.

Et spameur en plus 😛 tsss, ces jeunes de nos jours….

Waouh, cette gare fonctionne toujours ?

Jolie photo en tout cas !

Cette gare comme tant d’autres fonctionnent encore, par contre, je ne peux pas te dire pour combien de temps encore…

Joli texte, on se croirait dans un film (nordique) sur Arte.

😉

Il existe aussi quelques gares, comme celle que tu décris, dans des petits coins perdus de la campagne française … c’est quasi apocalyptique comme ambiance.

Merci… j’ai envie de temps en temps d’écrire autre chose que des articles utiles. Avec le temps, j’espère que le texte sera mieux que “bien” 😉 et que mes récits de voyages plairont vraiment car je n’ai pas le talent pour l’image qu’ont Fabrice et d’autres… il va bien falloir que je me rattrape ailleurs !